El mestizaje como alianza entre los conquistadores y las princesas incas o de otras étnias, el matrimonio de Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola y la representación del matrimonio y de la Pureza de Sangre como requisito del ingreso en la Compañía de Jesús de la Época Colonial

Por:

Marco Roncagliolo

A pesar de que los mestizos fueron procreados entre

los conquistadores y los miembros de la nobleza indígena mediante una alianza

social, política y militar, la discriminación hacia los mestizos, los indígenas

y los criollos fue común en la Iglesia, la Universidad, el Gobierno y otros

lugares privilegiados para los peninsulares, como la Compañía de Jesús. El

ensayo "El mestizaje como alianza entre los conquistadores y la nobleza

indígena en el Perú Colonial y la Pureza de Sangre como requisito del ingreso

en la Compañía de Jesús" nos presenta una visión de mestizaje como

mecanimos de aliar a los conquistadores con las princesas Inca y locales

formando una alianza, igual que ocurrió en el pasado entre el Inca con los

caciques locales.

La segunda parte muestra la vida de Beatriz Clara Coya

como un ejemplo de un matrimonio entre un conquistador y una princesa Inca, las

luchas de poder por evitar que asuma sus tierras y el final de la hija Ana

María de Loyola, quien fuera enviada a España y contrae matrimonio con la

familia Borja, descendiente de San Francisco de Borja.

Y la tercera parte se centra en las opiniones del

general Claudio Aquaviva en la restricción de criollos a la Compañía de Jesús y

su preferencia de misioneros italianos por su sumisión; la aceptación de

mestizos e indígenas para expandir la doctrina de la Compañía de Jesús; y la

final aceptación de criollos bajo la condición de ser ordenados, aprender las

lenguas nativas y mantener una conducta intachable.

La RAE define al mestizaje como el cruce de razas y de

culturas diferentes que procrean un conjunto de individuos llamados mestizos.[1]

En el Antiguo Perú, se utilizaba el matrimonio entre personas de distintas

étnias para forjar alianzas fuertes y duraderas. Esto lo confirma el

historiador Hernández Astete en su libro "Los Incas y el Poder de sus

Ancestros". Astete indica que la economía incaica tenía dos pilares: la

reciprocidad y la redistribución.

El primer pilar se

llamaba reciprocidad (el Aini), el intercambio de energía humana de trabajo,

solo se practicaba entre parientes y el individuo adquiría derechos y

obligaciones del grupo de parentesco (el Aillu), al igual que realizar las

tareas comunes que beneficiaban a la gran cantidad de un mismo grupo (la Minka).

Y el segundo pilar, la redistribución era una función realizada por el jefe de Ayllu, curaca o

Inca, quienes concentraban parte de la

producción que posteriormente era distribuida a la comunidad o diversas comunidades, en épocas de carencia o para complementar

la producción de esos lugares. Esta

distribución exigía que los grupos étnicos fueran parientes, por eso el Inca

intercambiaba mujeres con los curacas locales, casándose con hijas o

hermanas de curacas y entregaba mujeres cusqueñas a los mismos, quedando el

Cusco y la étnia convertidos en parientes.[2]

El matrimonio como una alianza fue un elemento que se

mantuvo hasta la Conquista del Perú, ya que hubo tribus y naciones que

quisieron mezclar la sangre de sus mujeres con las de los conquistadores.

Asimismo Garcilaso narra: "en aquellos tiempos, viendo los indios algunas

indias parida de español, toda la parentela se juntaba a servir al español como

su ídolo porque había emparentado con ellos. Y así fueron estas tales de

mucho socorro en la conquista de Indias." De esta manera, se puede

entender la ayuda de étnias locales a los españoles durante la Conquista del

Perú contra el Tahuantinsuyo.

Los españoles no abandonaron a sus concubinas, sino

que las hacían casar con criados o inferiores o con indígenas, pero no dejaba

de ser injusto. Los hijos de esta mezcla sufrieron, como lo relata Garcilaso de

la Vega: "desde los estipeles en que viven ven gozar los hijos ajenos lo

que sus padres ganaron y sus madre y pariente ayudaron a ganar". Para los

hijos abandonados, se dictó la Real Cédula de 1565, que dispone que "hijos

de los españoles e indias...perdidos se recojan y saquen de entre los indios,

tranyéndoles a vivir en las ciudades españoles...".

Algunas princesas incas se casaron con conquistadores

ilustres, como la princesa Inés Tupac Yupanqui, hermana de Atahualpa, entregada

por Atahualpa a Francisco Pizarro y tuvo dos hijos, no se casó con ella y la

entregó al hidalgo Francisco de Ampuero; la otra princesa es Bárbola Coya,

casada con Garci Díaz de Castro, sevillano, alcalde y regidor de La Serena; y

Beatriz Clara Coya, hija del Inca Sayri Tupac, casada con don Martín García de

Loyola, caballero de Calatrava y sobrino de San Ignacio, que en 1591 fue

nombrado gobernador y capitán general de Chile, lugar donde murío a manos de

los araucanos en mismo año.

La unión entre los conquistadores y princesas de

étnicas locales y princesas incas tiene sus orígenes en el segundo pilar de la economía

Incaica, el cual consistía en contraer uniones entre el Inca y las hijas o

esposas de los caciques locales. También hay que resaltar que los

conquistadores en muchos casos hacían de manera injusta casar a sus mujeres con

criados, esclavos y otras personas de categoría baja para la época, mientras

los hijos mestizos se les dispuso el recogimiento de la vida entre los indios

para vivir en las ciudades españolas y con enseñaza occidental.

La Vida

de Beatriz Clara Coya, la historia de una princesa Inca

El hijo de Manco II, Sairi Túpa aceptó el

repartimiento de Yucay y reconoció al Rey de España durante el virrey Hurtado

de Mendoza. Poco después en 1561, moriría en la ciudad de Lima posiblemente

envenenado, dejando como heredera una hija Beatriz y su esposa coya Cusi

Huarcay, bautizada y convertida en doña María Manrique.[3]

Beatriz Clara Coya, nació en Vilcabamba entre el año

1556 y 1567, de muy niña fue llevada al convento de Santa Clara de Cusco, lugar

donde se recogían a las mestizas e hijas de conquistadores. Al cumplir los ocho

años de edad, su madre la retira del convento para ser criada de Arias

Maldonado, hijo del doctor Buendía, y bajo el beneplácito del corregidor Juan

de Sandoval. Este último tuvo la idea de casarla con Cristóbal Maldonado,

uniendo de esa manera los repartimientos de Yucay y el de Maldonado. Éste

último siendo antigua encomienda de Hernando Pizarro, el licenciado Castro

frustra la unión de esta unión matrimonial y de dos repartimientos justificándolo

en el peligro local al unir tan importantes repartimientos.[4]

Cristóbal Maldonado era un mozo de poco juicio e

inquieto, en la ciudad de Cusco se aseguraba que se había casado en secreto con

Beatriz y la había forzado a la niña de nueve años, lo cual se produjo una

concertación entre Maldonado y la coya doña María. Esta vez, el licenciado

Castro opinaba que la ñusta debía retornar al convento y quitar su rico

repartimiento, porque este fue entregado a condición de que su padre Sairi

Tupac pueda apaciguar el reino y de terminar con los incas rebeldes de

Vilcabamba, pero el oídor Juan de Matienzo entabló conversaciones con el Inca

rebelde y una cláusula de convenio era el matrimonio de Quispe Tito, hijo del Inca

Tito Cusi Yupanqui, con su prima Beatriz.[5]

Con el arribo del nuevo virrey Francisco de Toledo,

doña Beatriz estaba en el convento "bien enseñada y cristiana". Por

eso, el virrey mandó a preguntar a la abadesa si la ñusta deseaba profesar o

casarse, y doña Beatriz indicó el matrimonio. Llegó el año 1572, el virrey

Toledo estaba decidido a finalizar la resistencia inca en Vilcabamba, y como se

hizo conocida la acción de Martín García de Loyola de aprender a Tupa Amaru I y

de solicitar licencia de poner en su escudo la cabeza del inca, la concesión

fue denegada por el Consejo de Indias, en vez de éso se le otorgaron la renta

de 1,500 pesos ensayados al año durante dos vidas.[6]

Además, el Virrey le dispuso su matrimonio con doña

Beatriz. En la carta al rey, contaba Toledo que "hogó el dicho Martín

García de Loyola de desposarse con ella aunque fuese yndia y de su traje,

entendiendo que asi avía hecho servicio a vuestra magestad y a mi en su real

nombre de ser la principal parte del hallanamiento de la provincia de

Vilcabamba y prisión de las cabezas que más importaron, quería también servir a

vuestra magestad en casarse con esta yndia para por su causa no hubiese

pretensión ni desasosiego".

Finalmente, el 21 de octubre de 1572, se realizó la

boda con todo fausto y boato, le dio una provisión el 21 de octubre de 1572,

confirmaban la don García de Loyola y a su mujer el goce de repartimiento de

Yucay, y el 29 de mismo mes, los esposos tomaron posesion de sus haciendas.[7]

Cristóbal Maldonado regreso de España, según Mendiburu

gracias a la licencia por cuatro años otorgada por el rey Felipe II y bajo el

pago de su fianza de seis mil pesos, cuyo objeto tenía llevar a España a la

mujer de su hermano Arias y de aclarar su matrimonio con doña Beatriz

(BN-Madrid, Ms. 2927, fol. 1860). Maldonado alegaba estar casado desde antes

con la princesa y trató de anular el matrimonio con García de Loyola, pero en

1577 como Cristóbal no regresaba a España, el Rey le ordenó regresar, de lo

contrario lo traerían a la fuerza. Fue en ese momento que García de Loyola lo

nombran gobernador y capitán general de las provincias de Chile y se instaló en

Concepción con su mujer.[8]

Martín García de Loyola, gobernador de la Capitanía

General de Chile, muere el 23 de diciembre de 1598, debido a descuido increible

de un militar, quien lucha exitósamente contra un ejército indígena, sus tropas

echaron a dormir sin disponer de vigías para la noche, según lo dicho por el

virrey Toledo. Doña Beatriz regresa a Lima con su hija Ana María, nacida en

Concepción en 1596 y se estableció con la hermana de su padre, doña Melchora de

Sotomayor Coya, y una pequeña sobrina de su marido. Falleció en la ciudad de

Los Reyes, el 21 de mayo de 1600.[9]

Ana María, hija de Beatriz Clara Coya con Martín

García de Loyola, fue enviada a España y se casó con Juán Enríquez de Borja,

hijo del quinto marqués de Alcañiles y nieto de San Francisco de Borja, duque

de Gandía. La joven recibió, el 14 de marzo de 1614, el adelanto del valle de

Yupanqui y el título de marqués de Santiago de Oropesa con una renta de diez

mil ducados (BN-Madrid, Ms. 2989, fol. 1311; Atienza 1947: 284-285).[10]

Beatriz Clara Coya, hija de Sayri Tupac Inca y Cusi

Huarca bautizada Doña María Manrique, nacida en Vilcabamba fue entrega al

Convento de Santa Clara de Cuzco. Con la llegada del virrey Francisco de

Toledo, manda a la madre superiora indicar si iba a casarse o mantenerse en el

convento, a lo que Beatriz contestó que prefería casarse. Entonces se unió con

Cristóbal Maldonado, de esta manera se unió el repartimiento de Yucay y

Maldonado, que habían pertenecido a Diego de Almagro.

Posteriormente, la victoria sobre la rebelión de Túpac

Amaru por parte de Martín García de Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola,

motiva entregarla como botín. La hija Ana María fue enviada a España para

estudiar, se casaría con Juan Enríquez de Borja, familiar de San Xavier Borja. Martín

García de Loyola fallece en una expedición en Chile 1598 y Beatriz Clara Coya

fallece el 21 de mayo de 1600. Este es el ejemplo de una princesa incaica

entregada como recompensa por los servicios a la Corona Española en sofocar una

rebelión nativa y el desenlace de la hija Ana María al ser desarraigada de su

familia y su madre.

La

Representación del Matrimonio entre la ñusta Beatriz Clara Coya y el capitán

español Martín García de Loyola

En las "Noticias Cronológicas de la Gran Ciudad

del Cuzco" de Diego de Esquivel y Navia sobre el Martes 10 de Octubre de

1741 "día de San Francisco de Borja, por la mañana se hizo en la iglesia

de la Compañía una representación del casamiento de don Martín García de Loyola,

y la hija de don Felipe Túpac Amaru: conforme se halla pintado en una cuadro

que está a la entrada de la iglesia. Hizo al esposo, un hijo de don Gabriel

Argüelles, llamado Pedro; y la esposa, una hija de un cacique de (en blanco)

llamada Narcisa...No faltó quien dijese, haberse ejecutado mojiganga y

encamisada: esta por los mantos capitulares, aquella representación de los

esposos. Censuró la ciudad este acto, notándolo de pueril."[11]

De este extracto de lo mencionado por Diego de Esquivel y Navia en su texto,

podemos llegar a dos conclusiones, la primera sobre la importancia para la

Compañía de Jesús de representar la unión de la Nobleza Española con la

Incaica, y lo segundo, mantener su importante estatus en la ciudad del Cuzco al

tener tremendo linaje.

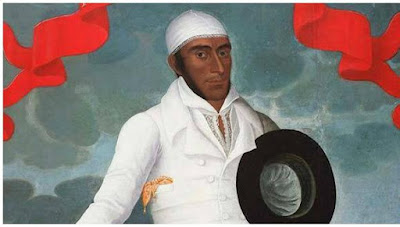

De la Representación del matrimonio se hicieron 6

copias en la Iglesia de la Compañía de Jesús hechos uno por el alumno de la

escuela cusqueña Diego Quispe Tito y otro por el pintor italiano Bernardo

Bitti, quien desde 1596 pinta en esta ciudad. Uno está en la sacristía de la

iglesia de la Compañía de Jesús de Arequipa y dos se encuentran en el Museo

Pedro de Osma en el distrito de Barranco, ciudad de Lima. El mensaje que dejan

estas representaciones fue el vehículo catequizador para estimular la oratoria

y la retórica entre sus colegas; el astro solar andino o Inti, símbolo

principal demuestra la conversión de los incas al catolicismo y un nuevo sol de

justicia mediante las lestra I(J)HS (Jesus Homini Salvator, que en realidad es

Iota, Heta y Sigma que son las primeras letras del nombre Jesús en Griego)

emblema de la orden jesuita; y posibles designios políticos de la orden de los

jesuitas en el futuro.[12]

La representación del matrimonio en la Catedral de

Cuzco de los esposos Beatriz Clara Coya, hija de Túpac Huallpa, con el capitán

Martín García de Loyola, sobrino del santo San Ignacio de Loyola. Se hicieron

diversas copias realizadas por Bernardo Bitti, un sacerdote italiano de la

Orden Jesuita, y otro por el padre de la Escuela Cuzqueña, Diego Tito Quispe,

distribuidas en distintas ciudades como Lima, Arequipa y Cuzco. Lo que

representa es muy discutido por expertos en la Historia del Arte Cusqueño, para

algunos representa el poder de la Orden Jesuita al mostrar la alianza entre el

descendiente del San Ignacio de Loyola y una princesa de origen Inca, mientras

para otros significa una forma de catequizar a la población indígena mediante

representaciones de ese tipo. A pesar de todo, lo más importante es que la

unión del capitán Loyola y la princesa Inca, fue el inicio de una serie de

hijos mestizos que conformarían nueva sociedad y cultura en el Perú.

La

Limpieza de Sangre y el ingreso de Hijos de la Tierra en la Iglesia de la

Compañía de Jesús

Algunos relacionan la Limpieza de Sangre con las Leyes

de Nuremberg. Sin embargo, en la España del siglo XV surgieron los Estatutos de

Limpieza de Sangre y durante el siglo XVI se pusieron en vigencia como

reglamentaciones que impedía a los judíos conversos al cristianismo y a sus

descendientes ocupar puestos y cargos en instituciones religiosas,

universitarias, militares, civiles o gremiales.[13]

Ese mismo siglo, en las provincias jesuitas de

Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, el Río de la Plata y Chile solicitaron lo que

se llamó la indípetas, solicitando misioneros para expandir la doctrina

cristiana. A esto el general Claudio Aquaviva o Acquaviva comenzó a responder,

donde indica que los criollos eran indolentes, flojos e incapaces de aprender

bien las lenguas indígenas, mientras los jesuitas italianos eran más obedientes

y leales al Instituto que los españoles.[14]

Existía un interés de evitar una mayor cantidad de criollos en la Iglesia de

Jesús y se justificaba con base a prejuicios sobre los criollos para preferir a

los misioneros italianos por su actitud más sumisa.

Con el tiempo, el rey Felipe III vio con buenos ojos

la participación de clero nativo en la Iglesia Colonial, ya que se ahorraban el

envío de misioneros desde la Península. De la misma manera, el arzobispo de

Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo habrío las puertas para la ordenación de

mestizos e indios, cuyo objetivo era presindir de los regulares y promover

gradualmente la incorporación del clero secular.[15]

Estos apoyos indirectos promovieron la introducción de mestizos e indígenas en

las iglesias en el Virreinato del Perú.

A ésto, la Compañía inicio la restricción del acceso a

todos aquellos hijos de la tierra (criollos, mestizos, cristianos nuevos) que

no pudieran demostrar la pureza de sangre y capacidad intelectual. Los mestizos

habían alterado el orden las relaciones sexuales ilícitas entre españoles e

indias. Surgió un problema, la población mestiza obligó a los cristianos puros

a diferenciarse apelando a la pureza de sus linajes.[16]

Entre 1609 y 1622, los visitadores y misioneros

encabezados por el rector del colegio de San Martín, Pablo José de Arriaga, estaban

interesados en extirpar las creencias y prácticas religiosas indígenas, y en el

deseo de ello, se necesitaban individuos no fácil de encontrar. Fue así, que

los colegios jesuitas permitieron estudiantes criollos con la condición de

avanzar en sus estudios con resultados mediados (mediacritas), aprendieran las

lenguas indígenas y se convirtiesen en insignes misioneros.[17]

Si bien se cumplía la voluntad de Aquaviva de expandir

la actividad misionera de la Compañía, pero contradecía su voluntad de limitar

el acceso de los criollos e introducir jesuitas europeos. Para el siglo XVII,

las oligarquías municipales comenzaron a situar a sus hijos de origen criollo

de la orden ignaciana, comenzaron los criollos a duplicar a los

peninsulares. Por más de todo, la Compañía provinciales continuaba solicitaban

a los limeños pruebas de filiación y limpieza de sangre como a Martín Jaurégui.[18]

En conclusión, las alianzas matrimoniales entre los

conquistadores y los conquistados fue una estrategia, ya que inicialmente el Inca

intercambiaba con hijas o hermanas de caciques locales para forjar alianzas y mantener

la paz en el Tahuantinsuyo. Con la llegada de los conquistadores, el mismo

procedimiento se utilizó para forjar alianzas con caciques locales en la

derrota del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los hijos mestizos sufrieron

humillación por parte del rechazo y la hispanización de la educación y cultura al

ser enviados a España y desarraigados de sus familiares.

Un ejemplo de los intereses de poder es la vida de

Beatriz Clara Coya y su matrimonio con Martín García de Loyola, demuestra lo

que usualmente ocurría con las princesas incaicas. La representación del

matrimonio para varios autores es la alianza política y social de los Loyola

con la Nobleza Incaica, y para otros es la simple forma de catequizar a los

indígenas.

Lo que sí es cierto, el mestizaje de la unión entre los conquistadores y las princesas incas o de otra étnia trajo una población distinta que lo personificó mejor Garcilaso de la Vega al fusionar la cultura Española y la del Tahuantinsuyo, al igual que reconociendo el Perú como la Nación de donde provino.

Lo que sí es cierto, el mestizaje de la unión entre los conquistadores y las princesas incas o de otra étnia trajo una población distinta que lo personificó mejor Garcilaso de la Vega al fusionar la cultura Española y la del Tahuantinsuyo, al igual que reconociendo el Perú como la Nación de donde provino.

Finalmente, el general Claudio Aquaviva tuvo una

intención de expandir las misiones jesuitas y restringir a los criollos la

entrada mediante la Pureza de Sangre, pero con la introducción de mestizos e

indígenas en la orden, se permitió la expansión de las misiones y se logró el

ingreso de los criollos bajo condición de estudiar lenguas nativas, ordenarse y

tener un comportamiento ejemplar. De ésa manera, se rompe con los requisitos de

la Pureza de Sangre y se logra la introducción de otros miembros de la Colonia

generalmente relegados a labores menores.

[1] RAE (2014)

"Diccionario de la Lengua Española". Vigésimocuarta Edición. Madrid.

http://dle.rae.es/?id=P3hORZd.

[2] Hernández Astete,

F. (2013) "Los Incas y el poder de sus ancestros". PUCP: Lima, Perú.

Pág. 72-73.

[3] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:

Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 84.

[4] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:

Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 85.

[5] Idem.

[6] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:

Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 86.

[7] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:

Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Págs.

86-87.

[8] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:

Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 87.

[9] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:

Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 88.

[10] Idem.

[11] Esquivel y

Navia, D. (1980) "Noticias Cronológicas de la Gran Ciudad del Cuzco".

Wiese: Lima, Perú. Tomo II. Pág. 434.

[12] Escalera,

A.R. (15/12/2009) "Arequipa, un cuadro con historias". Blog Antonio

R. Escalera Busto. Artículos.

http://blogs.elcomercio.es/antonioescalera/2009/12/15/arequipa-cuadro-con-historias.

[13] Chami, P. A. (2007)

"Estatutos de Limpieza de Sangre". CIDICSEF: Argentina.

http://pachami.com/Inquisicion/LimpiezaSangre.html.

[14] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza

de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú

Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Págs. 67-69.

https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.

[15] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza

de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú

Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Pág. 70.

https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.

[16] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza

de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú

Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Págs. 70-72.

https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.

[17] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza

de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú

Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Pág. 72.

https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.

[18] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza

de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú

Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Pág. 73.

https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.

Comentarios

Publicar un comentario